記事監修の案件を受注したんですが、どうすれば受注できますか?

ポイントを教えてください。

そんな悩みにお答えします。

「記事監修」とは、専門家が記事をチェックすることで、記事の専門性や信頼性を向上させる仕事です。

現在、特定の分野で専門家として活躍している方や、ベテランライターの方は記事監修に興味を持つ方も多いでしょう。

そこで今回は、記事監修の受注方法や必要なツール、具体的な監修のやり方などを実体験に基づいて解説します。

これから記事監修の案件を受注したい方は、ぜひご覧ください。

北 光太郎

社会保険労務士

きた社労士事務所代表

元ITエンジニアで社労士Webライター

労務専門のWebライターとして人事労務関連記事を200記事以上執筆・監修。

2019年から個人で人事労務の情報を発信し、現在は労務専門サイト「労サポ」を運営している。

記事監修とは

「記事監修」とは、専門家が記事の内容をチェックし、信頼性と専門性を向上させることでWebメディアの品質を高める仕事です。

現在、SEO(検索順位を上げる仕組み)対策では、記事の信頼性と専門性に大きく左右されるため、記事監修を依頼する企業が増えています。

ただし、監修した記事にはプロフィールが載るので、誤った情報があった場合には信頼性の低下につながります。

依頼を受けた場合には、相応な責任が発生することを留意しておきましょう。

なお、専門分野でない案件の依頼があった場合は、丁重にお断りしましょう。監修者は、お金よりも信頼性が大事です。

記事監修の報酬額

記事監修の報酬額は、1記事5,000円~30,000円が目安です。

報酬の高さは、内容チェックだけではなく専門家として数100字コメントを残したり、構成と文章の2回チェックするなど、作業量によって単価が異なります。

ただし、多くの実績を残している方や医師などはもっと高い報酬となるでしょう。

記事監修をはじめる前に必要なもの

記事監修をはじめる前に必要なものは以下の2つです。

- 顔写真

- ホームページ

記事監修は、顔写真やプロフィールが記載される場合がほとんどです。そのため、自分の顔写真は必須になります。

また案件によっては、ホームページの掲載が必要な場合があるため、持っていなければ応募できない案件もあります。

顔写真とホームページは必ず用意しておきましょう。

記事監修で必要なツール

記事監修では、最低でも以下のツールが必要になります。

- Googleドキュメント

- Word

「Googleドキュメント」は、Googleのアカウントがあれば使用できるツールです。

最近は、Googleドキュメントで記事が共有されることが多く、これから記事監修の案件を受注する方は用意しておきましょう。

そして、Microsoftの「Word」は今でも使われています。

企業(クライアント)のセキュリティの問題でGoogleドライブの共有ができない場合があり、その時はWordが使われることが多いです。

今パソコンにWordが入ってない場合は、導入することをおすすめします。

記事監修の案件を受注する方法

ここからは私の経験をもとに記事監修の受注方法を解説します。

私が仕事を受注した経験がある方法は以下の3つです。

- クラウドソーシング

- 自分のサイト(ブログ)からの問い合わせ

- 執筆者から監修者へシフト

それぞれを詳しく解説します。

クラウドソーシング

クラウドソーシングとは、仕事の発注者と受注者をマッチングするサービスです。

現在では、以下2つのサービスが主流になっています。

- クラウドワークス

- ランサーズ

どちらも無料で登録ができ、登録さえすれば仕事の受発注が可能です。

登録後、検索窓に「記事 監修」と検索すれば、ヒットする場合があるので、その案件に応募して合格すれば、監修案件の仕事が受注できます。

ただし、クラウドソーシングは低単価な案件が多いため、金額を確認したうえで応募しましょう。

私は、クラウドワークスを使っていますが、契約書や請求書のやり取りがシステム上ででき、仮払い機能もあるため、わりと重宝しています。

自分のサイト(ブログ)からの問い合わせ

私がもっとも仕事を受注している方法は、自分のサイトやブログからの問い合わせです。

問い合わせは、本サイトと私が運営しているブログからいただいています。実績やプロフィールが載っているため、発注する側としては仕事が依頼しやすいのだと思います。

実績が多くなれば、ポートフォリオが充実するため、問い合わせが増えていくでしょう。

執筆者から監修者へシフト

案件によっては、執筆者から監修者へシフトする場合もあります。

はじめはライターとして執筆してた案件を、監修者として他のライターの記事をチェックするポジションに回るというパターンです。

基本的にはクライアントからの提案で監修側にまわります。

記事監修のポイント

ここからは、私が行っている監修方法をもとに監修のポイントをご紹介します。

監修を行うときのポイントは以下の2点です。

- 提案モード(変更履歴の記録)で修正

- 修正した理由とリンクをコメントに残す

- 根拠サイトは公的資料をつける

- 「選択箇所へのリンク」を活用する

提案モード(変更履歴の記録)で修正

提案モード(変更履歴の記録)とは、修正した記録を残す機能です。

提案モードに切り替えずに文章を修正してしまうと、完成された文章が崩れてしまう可能性があります。

もし文章が崩れた場合は、クライアントに損害を与えることになるので、必ず提案モードで修正するようにしましょう。

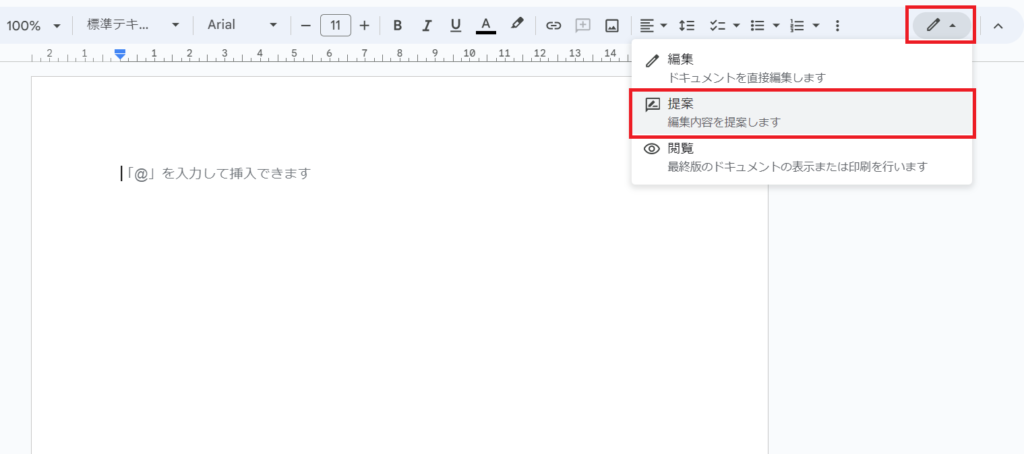

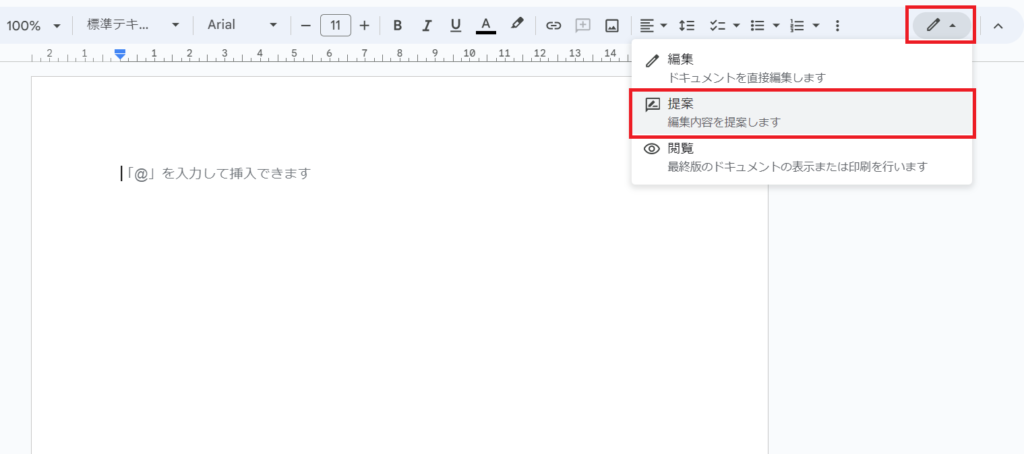

提案モードの切り替え方は以下の通りです。(Googleドキュメント)

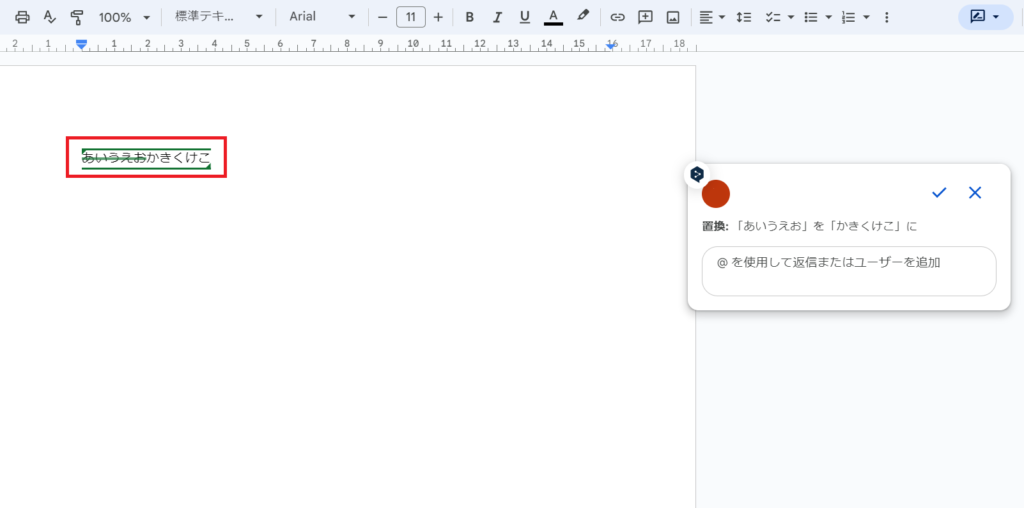

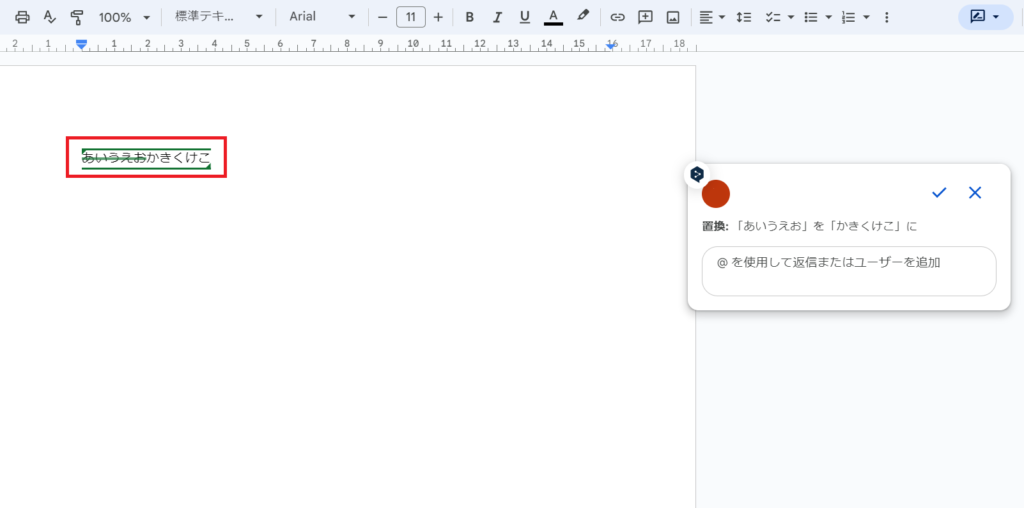

提案モードで書くと消した箇所と修正した箇所がわかるようになります。

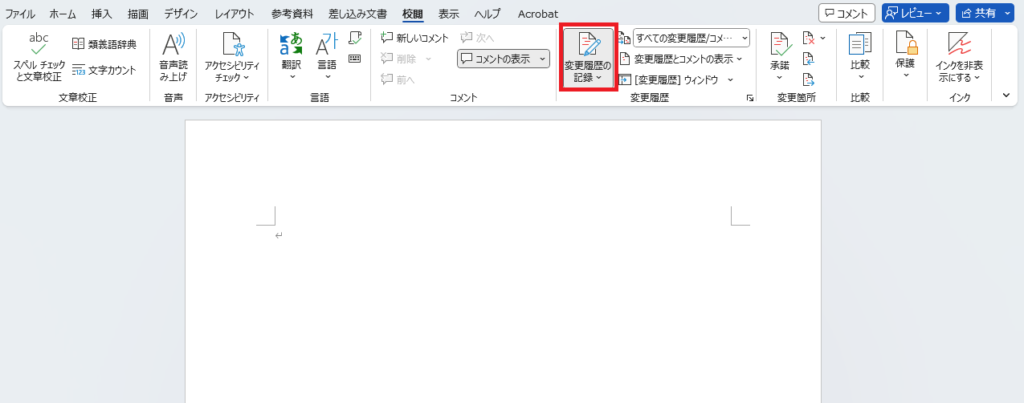

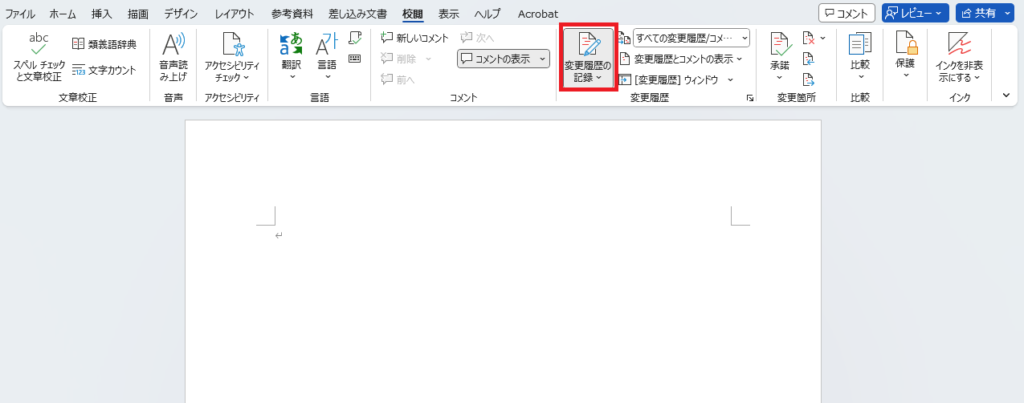

Wordの場合は「変更履歴の記録」をクリックするとGoogleドキュメントの提案モードと同じ機能が使えるようになります。

修正した理由とリンクをコメントに残す

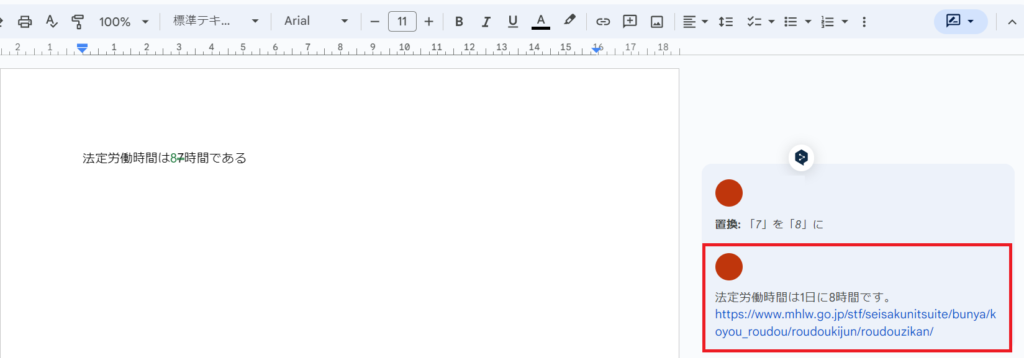

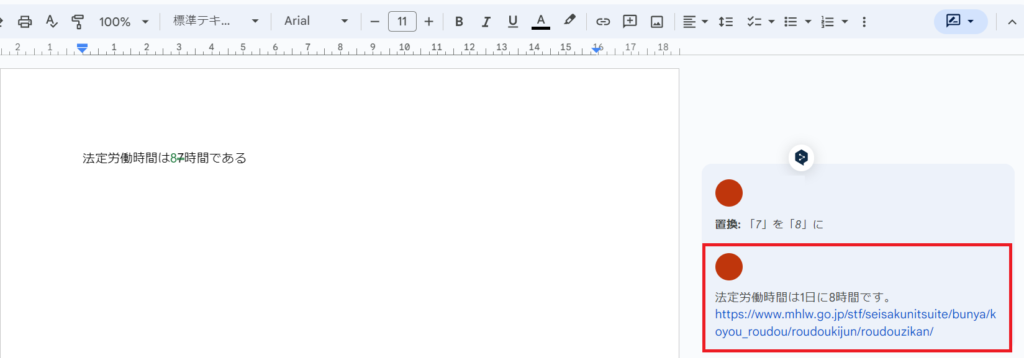

提案モードで修正したあとは、ただ修正するだけではなく、理由と根拠をつけましょう。

「なぜ修正をしたのか」を示すことで、クライアント側の調べる時間が短縮されます。

なお、必ずリンクをつける必要はありません。内容によっては、コメントのみで対応しても問題はありません。

根拠サイトは公的資料をつける

根拠を示すサイトや資料は、必ず公的資料をつけましょう。

なぜなら、一般の企業が発信している記事は、稀に間違っていることがあるためです。

国や地方自治体、独立行政法人など公的機関が発信している情報をもとに、根拠となるサイトや資料のリンクをつけることが大切です。

なお、公的機関のみのサイトを検索する際は、「まとも検索」を使うと便利です。

「まとも検索」は検索キーワードに調べたいワードを入れるだけで公的機関のページのみを検索してくれます。

時間短縮ツールとして活用しましょう。

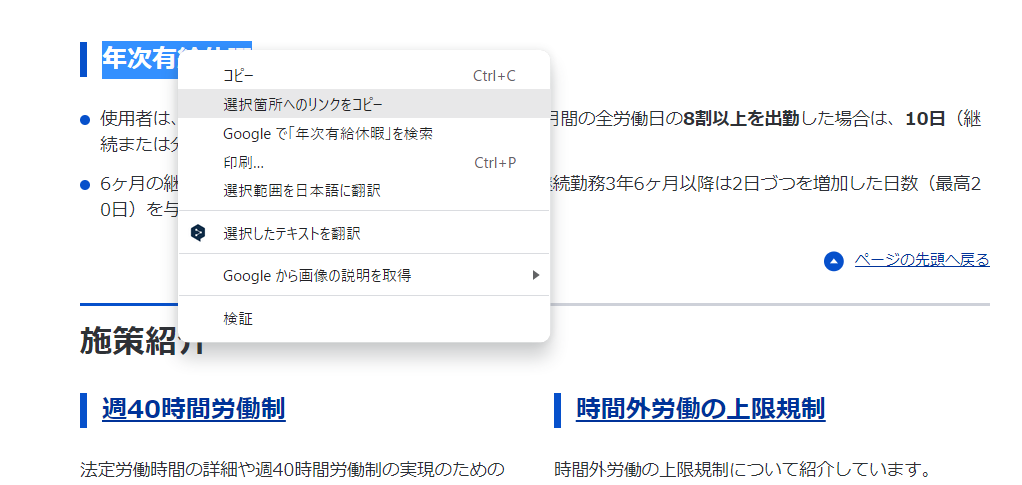

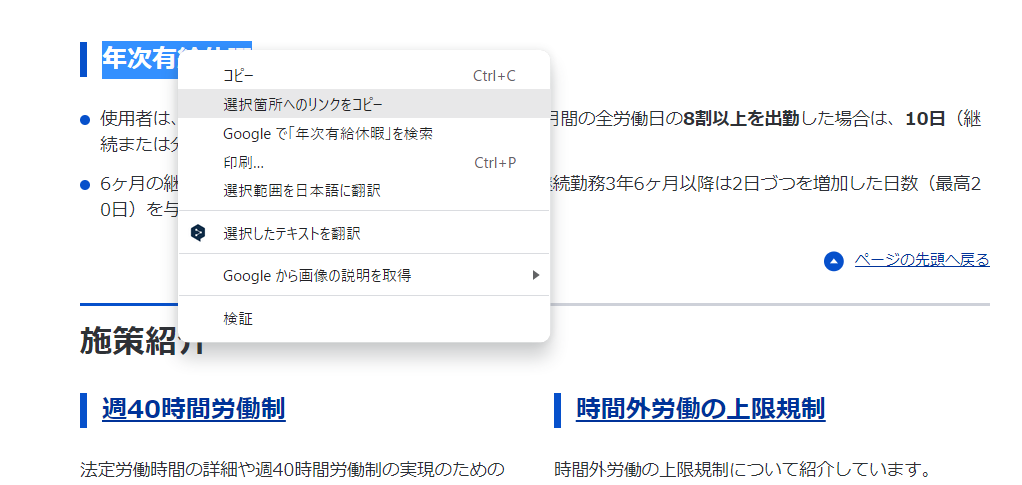

「選択箇所へのリンク」を活用する

根拠サイトの中には、さまざまな情報が記載されているため、クライアントがどこを見ていいのかわからなくなる場合があります。そんなときは、「選択箇所へのリンク」を使いましょう。

「選択箇所へのリンク」とは、ページの特定の部分にリンクさせる方法です。

たとえば、こちらをクリックしてみてください。

クリックした瞬間「年次有給休暇」に遷移したと思います。これが選択箇所へのリンクです。

やり方は以下のとおり。

- リンクさせたい範囲を指定

- 右クリック

- 選択箇所へのリンクコピー

このように選択箇所へのリンクを使うことで、クライアントがサイトの中から情報を探さなくて済むため、なるべく活用しましょう。

まとめ

記事監修は、Webメディアの記事の専門性と信頼性を向上させる仕事です。

今後AIによって記事が作成されるようになれば、監修のニーズはますます高くなっていくでしょう。

これから記事監修の案件を受注したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

以上、お役に立てると幸いです。